生物多樣性

明志科大注重生物多樣性,隨著 2022 年《聯合國生物多樣性公約》第十五次締約方大會的結束(簡稱 COP 15,全稱為 Fifteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity)。各國一致通過了「昆明― 蒙特婁全球生物多樣性框架(Kumming-Montréal global biodiversity framework)」。其中重要精神便是(30 X 30),公約希望在 2030 年(第一個 30)以前確保全球具有生態多樣性的陸地及水域 30 %(第二 個 30)能獲得有效的保護與管理。本校理解「昆明―蒙特婁全球生物多樣性框架」未來將依據相關框架逐步增加財務支持,逐步完備生物多樣性議題的關注及管制。

盤點校園周邊生物多樣性熱區

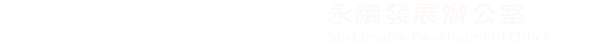

明志科大位於新北市泰山區貴子里的山麓,面積為 0.62 平方公里。本校依據鑑別自然風險的 LEAP 評估法(Locate、Evaluate、Assess、Prepare)對本校的運營範圍進行生物多樣性熱區進行盤點,並用臺灣生物多樣性資訊聯盟(TBIA)建置的「物種出現紀錄查詢」調查本校周邊保育物種出現紀錄。首先,本校依據農業部林業及自然保育署建置之「生態調查資料庫」進行調查。本校與最接近的保安林- 新莊水源涵養林(綠色部分)與國家級濕地- 桃園埤圳重要濕地(藍色部分),距離分別為 1.75公里以及 2.88 公里。明志之營運活動屬於大學研究機構,對此二處並無直接生態多樣性之影響。本校將持續觀察對此二處之生態多樣性熱點潛在影響,並制定生態多樣性之相關管理方針,為校園附近的生物多樣性做努力。

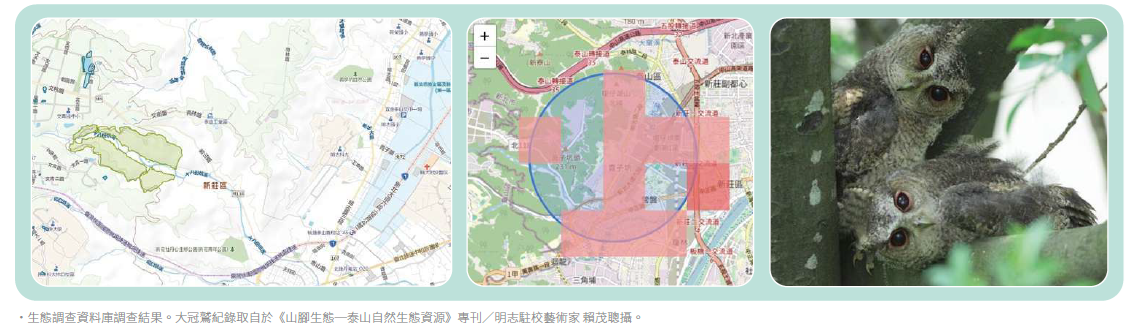

另外,使用臺灣生物多樣性資訊聯盟(TBIA)建置的「物種出現紀錄查詢」顯示,在明志科大(經緯度﹔ 121.42239725449349, 25.041228287119147)在 2024 年度(2024/1/1-2024/12/31)方圓直徑兩公里內,曾有 7 種保育類出現的紀錄,分別為﹔臺北樹蛙(Zhangixalus taipeianu)、冠八哥(Acridotheres cristatellus)、黑鳶(Milvus migrans)、領角鴞(Otus lettia)、臺灣藍鵲(Urocissa caerulea)、紅尾伯勞(Lanius cristatus)、大冠鷲(Spilornis cheela)等紀錄,其中大冠鷲、領角鴞、台灣藍鵲等共 42 種鳥類在校內活動並紀錄收納於《山腳· 生態─泰山自然生態資源》專刊,本校將持續追蹤校園周邊保育物種的出現紀錄,規劃制定相關政策維持生物多樣性。

校區邊坡及校舍安全監測

由於校區大部份位於山坡地,部份校舍位於土石流潛勢區中,為明瞭邊坡穩定狀態及能隨時掌握校合建物之位移或傾斜等資料,確保師生建立基本防災觀念保障生命財產安全,明志長期配合新北市泰山區公所辦理「土石流防災教育暨避難收容處所宣導」活動,於校區內邊坡及校舍設置安全監測系統。

校舍耐震安全監測預警系統

地震預警系統利用地震產生之縱波(Primary wave)、橫波(Secondary wave)和表面波(surfacewave)以及利用電子通訊技術,透過讀取分析學校建物的即時傳輸訊息與氣象局地震通報記錄資料,快速對校園建物進行安全評估,若強震儀所測得震度皆達 0.8 gal 以上,會以簡訊通知學校一級主管,震度及建物安全性評估,自2023 年5 月13 日至2024 年5 月12 日,共通報118 起地震事件,震度範圍為0 至4 級。其中,規模最大的為2024 年4 月3 日花東大地震,震央位於台灣花蓮縣壽豐鄉,芮氏規模7.1,震源深度19.7 公里,新北市測得震度5 弱。本校地震監測系統偵測到該次地震震度為4 級,建物最大結構整體性能評估為1 級。此外,系統監測到次生地震時,學三舍的頻率為347Hz,整體評估未對校園建築物安全造成威脅。本校緊臨橫跨雙北的山腳斷層,為確保師生、職員安全,學校定期進行防震災演練,透過遇震時的避難疏散觀念演練,增強師生的自我保護能力,減少傷亡的情況發生。